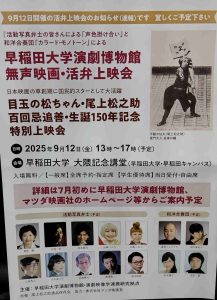

尾上松之助生誕150年記念、松田春翠生誕100年記念公演

2025年9月12日、早稲田大学大隈記念講堂にて「尾上松之助生誕150年記念、松田春翠生誕100年記念公演」が行われた。上映作品は『豪傑児雷也』『雷門大火・血染めの纏』『渋川伴五郎』。今回は、澤登翠さん、片岡一郎さん、坂本頼光さん、山崎バニラさん、大森くみ子さん他豪華メンバーと和洋合奏団カラード・モノトーンによる声色掛け合い形式の活弁が、大きな見どころとなっている。活動写真弁士による上映会は、普段は、弁士1人で声色を使い分け前編を語るということが当たり前になっているので、こういう形での上映はほとんど見ることがない。とはいえ、解説をされた国立映画アーカイブ副館長の入江良郎さんによれば、当時の松之助映画はこの形で上映されていたのだそうである。彼の所属する日活では、彼の声に似た人をたくさん雇い全国で活弁させていたのだとか。映画館でしか声を聴いたことがない人が、尾上松之助に初めて会ったとき、確かにいつものあの声の人だと思ったというのだから、相当なものである。

2025年9月12日、早稲田大学大隈記念講堂にて「尾上松之助生誕150年記念、松田春翠生誕100年記念公演」が行われた。上映作品は『豪傑児雷也』『雷門大火・血染めの纏』『渋川伴五郎』。今回は、澤登翠さん、片岡一郎さん、坂本頼光さん、山崎バニラさん、大森くみ子さん他豪華メンバーと和洋合奏団カラード・モノトーンによる声色掛け合い形式の活弁が、大きな見どころとなっている。活動写真弁士による上映会は、普段は、弁士1人で声色を使い分け前編を語るということが当たり前になっているので、こういう形での上映はほとんど見ることがない。とはいえ、解説をされた国立映画アーカイブ副館長の入江良郎さんによれば、当時の松之助映画はこの形で上映されていたのだそうである。彼の所属する日活では、彼の声に似た人をたくさん雇い全国で活弁させていたのだとか。映画館でしか声を聴いたことがない人が、尾上松之助に初めて会ったとき、確かにいつものあの声の人だと思ったというのだから、相当なものである。

尾上松之助生誕150年記念ということで、今回は大変に貴重な映像も上映された。『御台覧劇』と『尾上松之助葬儀実況』である。特に『尾上松之助葬儀実況』は、早稲田大学演劇博物館館長児玉竜一さんの解説が素晴らしく、映像にも臨場感があり、観ていて珍しいことばかりであった。葬列20万人、1キロも群衆が通りを埋め尽くしたという葬儀の様子は、まるでルドルフ・バレンチノの葬儀をも想起させ、松之助の人気の凄さが偲ばれる。奴の行列に始まり、白装束の俳優や女優たち、花輪の行列、立派な棺が男たちに神輿のように担がれて進んでいく、古風で荘厳な様子には、驚かされるばかりである。当時の京都の繁華街を騎馬警官が群衆整理のため進んでいく。坂東妻三郎のお焼香の様子も映され、最後の墓地への埋葬までが記録されている。ちょうど100年前の出来事である。

『豪傑児雷也』は山崎バニラさんの大正琴弾き語りで、今回唯一単独での活弁であった。「台本は弁士が勝手に作れる」バニラさんの言葉どおり、前回の時代劇公演『戦国時代』に続きロマンスが入っているところや、ところどころ歌が挿入されるのが、バニラ印である。ロマンスを入れるというのは画期的で、それにより物語が俄然親しみやすくなり、とっつきにくい名前の登場人物の関係性も分かりやすく整理されていたので、楽しく観ることができた。映像だけで、どうやって台本を作っていくのだろう。もちろん、元々の話にロマンスなんてないので、恋は成就せず宙ぶらりんで終わるのは、ご愛敬。中間字幕が入り、がっちりストーリーが出来上がっている『メトロポリス』のような作品では無理があるが、尾上松之助の時代の映画は、そもそも中間字幕さえ入っておらず、弁士の語り前提で映画が作られていたので、語りの自由は幅広かったのである。そのため、同じ映画でも弁士によって面白さが違ったため、弁士目当てに映画館に人が集まったのだという。今回バニラさんの語りで作品を観て、その時代の感覚を実感した。

『渋川伴五郎』は、この豪華なメンバー(トップの写真)による声色掛け合い方式の活弁。カラード・モノトーンの演奏、澤登翠さんの説明、豪華弁士たちの息の合った掛け合いは、まさに夢の共演である。まるで吹き替えの洋画劇場のようでもあり、画面から音が出ていると錯覚を起こすほどだ。画面据え置き中間字幕無しでもこれならまったく問題なく、今の映画を観るような感覚で楽しむことができる。当時の人たちも、サイレントという感覚がなかったのではなかろうか。尾上松之助役、尾田直彪さんのセリフが若々しく、勢いがあってとても良かった。本作は、1時間ちょっとの間に、殺陣、柔術、相撲、土蜘蛛との対決など、見どころてんこ盛りである。固定カメラだが、奥行きを使ったアクションをするし、動作も軽快で、躍動感がある。土蜘蛛はメイクが歌舞伎そのもの。糸の粘っこい感じもよく出ていた。相撲の場面で肉襦袢が使われているのも歌舞伎風で驚いた。

余談ではあるが、最初に出てきた、痩せた(といっても筋骨隆々)相撲取りは、立ち合いの所作が大正期のものになっていたので、本物ではなかろうか。因みにこの時期の大相撲は人気低迷期で、大正14年に天皇賜杯が初めて授与されて、ようやく人気が回復してくるのである。その辺りは、入江良郎さんの説明にあった、『御台覧劇』で、撮影の様子を東宮(のちの昭和天皇)が台覧して以降、活動写真の地位が上がったというのと共通している。

無声映画の活弁上映は、舞台とは別の所に演奏者と語り手がいる人形浄瑠璃があったからこそ、人々に受け入れられやすく、発展したのだろう。初期の映画では、立ち回りも歌舞伎そのものであり、日本の伝統芸能が、映画に対して、いかに影響与えていたかがよくわかる。入江良郎さんの解説にもあったが、「日本映画の変革を阻害した活動弁士の存在は、われわれの映画史にとって非常な損失である」(「日本映画発達史Ⅰ」田中純一郎著)という評価が今までは一般的であった。それは、語りにくいという理由で、やりやすいように映画を作り直したこともあった、というくらい弁士が力を持っており、結果映像表現の工夫が妨げられたという理由による。

無声映画の活弁上映は、舞台とは別の所に演奏者と語り手がいる人形浄瑠璃があったからこそ、人々に受け入れられやすく、発展したのだろう。初期の映画では、立ち回りも歌舞伎そのものであり、日本の伝統芸能が、映画に対して、いかに影響与えていたかがよくわかる。入江良郎さんの解説にもあったが、「日本映画の変革を阻害した活動弁士の存在は、われわれの映画史にとって非常な損失である」(「日本映画発達史Ⅰ」田中純一郎著)という評価が今までは一般的であった。それは、語りにくいという理由で、やりやすいように映画を作り直したこともあった、というくらい弁士が力を持っており、結果映像表現の工夫が妨げられたという理由による。

しかし、松之助の葬儀でのあの群衆、あの人気を見るにつけ、これを映画史にとって非常な損失と片付けてしまうのは、あまりにも勿体ない。確かに、その当時においては、西洋の作品『イントレランス』『カリガリ博士』のような作品を見せられた知識人にとってみれば、その差に愕然とするようなところもあったであろう。しかし、これを映画の発展史とはとらえずに、活動写真を使った日本独自に進化した芸能史ととらえ直すことで、また違った評価が生まれてくるはずである。

また内容についても、同氏は同著の中で、松之助の作品は「伝え古されてきた講談、義太夫、落語、芝居等の物語から、面白そうな一節を抜いてきたものが多く…要するに単純なストーリーを第一とし…いわゆる大衆の最下層を顧客とした。」「松之助映画は全く低俗な一個の玩具に過ぎなかった」と全く手厳しい。しかし、現在の我々の目で見ると、講談、義太夫、落語は決して子供だましのようなものではない。『忠臣蔵』を知らない人さえ相当数いる現代からすると、それらは一般には失われてしまった知識とさえ言えるのではなかろうか。事実、本日の『豪傑児雷也』にしても、当時の人たちにはお馴染みの登場人物でも、私にとってはまるで未知の存在だったのだ。そういう意味では、これらは伝え古されたものというよりは、現代においては、それがたとえ単純であったとしても新鮮でさえあり、楽しく観ることができるのである。

今回上映された尾上松之助の映画は、これまで映画史で顧みられることが少なかった作品群ではあるが、今、その忘れられた歴史を新たに捉え直す人たちがいて、当時の上映形式を研究し現代に蘇えらせる人たちがいて、活弁によって、新たに映画に命を吹き込む人たちがいることを、今回の公演でよく知ることができた。こうした動きは、日本の映画史にとっても、大変幸せなことだと思う。

上映作品

『豪傑児雷也』【大正10年(21年)・日活大将軍・21分】 監督:牧野省三

『雷門大火・血染めの纏』【大正5年(16年)・日活京都・36分】 監督:不明

『渋川伴五郎』【大正11年(22年)・日活京都・63分】 監督:築山光吉

『御台覧劇』【大正10年(21年)・17分】

『尾上松之助葬儀実況』【大正15年(26年)・日活大将軍・22分】

この記事のライター

この記事のライター