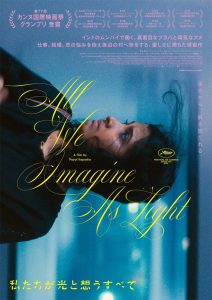

私たちが光と想うすべて

ムンバイの夜の街を、車で移動するカメラが捉える。通りの端は市場になっていて、地べたに商品を並べる人、配送トラックに荷物を投げ込む人などの光景がいつ果てることもなく続いていく。遠くには摩天楼が霞んで浮かび上がる。地べたと天空。ムンバイには二つの顔がある。その映像に誰の者とも知れない独白が被さる。「20年以上住んでいるけれど、ここは故郷とは呼べない。いつかは追い出される」「ここには仕事がある。誰が村に戻りたいか」「ここは何もかも忘れさせてくれるところ」この映画の主人公の女性たちもまた、インドの南西部、ケーララ州からムンバイに仕事を求めてきた人たちである。ムンバイで生きること、それが女性の視点で語られていく。

ムンバイの夜の街を、車で移動するカメラが捉える。通りの端は市場になっていて、地べたに商品を並べる人、配送トラックに荷物を投げ込む人などの光景がいつ果てることもなく続いていく。遠くには摩天楼が霞んで浮かび上がる。地べたと天空。ムンバイには二つの顔がある。その映像に誰の者とも知れない独白が被さる。「20年以上住んでいるけれど、ここは故郷とは呼べない。いつかは追い出される」「ここには仕事がある。誰が村に戻りたいか」「ここは何もかも忘れさせてくれるところ」この映画の主人公の女性たちもまた、インドの南西部、ケーララ州からムンバイに仕事を求めてきた人たちである。ムンバイで生きること、それが女性の視点で語られていく。

風が街を吹き渡っていくと、今まで晴れていた空がにわかに掻き曇り、雷が鳴る。風の勢いがさらに強くなり大粒の雨が降り出す。物干しに干された色とりどりのシーツが風で舞い上がり、人々がそれを仕舞おうと大慌てで駆け出していく。ムンバイの日常の風景が、一片の詩のように美しく描かれている。確かにここにはムンバイらしい熱気や騒々しさも存在している。混みあった駅のホームの猥雑さ、商店を行き交う人々の活気。しかし、この作品はそれを強調するのではなく、当たり前の背景として存在させているに過ぎない。あるいは、時々挿入される透明感溢れるギターやピアノの旋律がそれを中和させているのか。いずれにせよ、インド映画という先入観で観始めると、肩透かしを食らわせられることだろう。物語を誇張させることなく、等身大の女性たちを、自然体で描くことが、この作品の眼目なのである。

物語は、ルームメイトで、ムンバイで働く看護師プラバと年下の同僚アヌを中心に進んでいく。それに病院の食堂に勤めるパルヴァディが絡んでいく。世代の違う3人の女性、それぞれ、その時代の女性の生き方に違いがある。プラバは、親が決めた相手と当然のように結婚したものの、ドイツで仕事を見つけた夫からはずっと連絡がないという悩みを抱えている。自由奔放で明るいアヌには、イスラーム教徒の恋人がいるが、親に知られたら当然反対されることを理解しており、故郷から距離を置いている。パルヴァディは高層ビル建築のために自宅から立ち退きを迫られている。夫に先立たれていて既に子供は自立しているが、子供に頼る気はない。とはいえ、すべてを夫に任せていたため、自宅の権利を証明する書類を見つけることができずに、途方に暮れている。

物語は、ルームメイトで、ムンバイで働く看護師プラバと年下の同僚アヌを中心に進んでいく。それに病院の食堂に勤めるパルヴァディが絡んでいく。世代の違う3人の女性、それぞれ、その時代の女性の生き方に違いがある。プラバは、親が決めた相手と当然のように結婚したものの、ドイツで仕事を見つけた夫からはずっと連絡がないという悩みを抱えている。自由奔放で明るいアヌには、イスラーム教徒の恋人がいるが、親に知られたら当然反対されることを理解しており、故郷から距離を置いている。パルヴァディは高層ビル建築のために自宅から立ち退きを迫られている。夫に先立たれていて既に子供は自立しているが、子供に頼る気はない。とはいえ、すべてを夫に任せていたため、自宅の権利を証明する書類を見つけることができずに、途方に暮れている。

冒頭に「ここは何もかも忘れさせてくれるところ」という独白があったが、それは完全に忘れられるということでは勿論ない。忘れたふりをさせてくれることに過ぎない。アヌは、母親から結婚の圧力をかけられており、お見合い相手の写真が送られてきたりする。恋人がいても相手はムスリムであり、結婚となれば宗教の改宗まで迫られることになるから、当然親を説得させられるはずもなく、先が見えないままである。

プラバは夫から1年も連絡がないことに、気をもんでいる。そんな折り、彼女のことを気に入った同僚の医師が現れる。ヒンディー語があまり上手ではないが優しく穏やかな人柄で、そして美しい詩集を彼女にプレゼントする。しかし、プラバは彼に惹かれるところはあっても、それをおくびにも出すことはない。立ち話をしていても、常に彼女は周囲の目を気にして落ち着くことができない。噂話がすぐに広がる職場である。実際に同僚からは、ルームメイトのアヌが、派手な格好をし、ムスリムの男と付き合っているようだという忠告がくるのである。夫からは電気釜がなんのメッセージもなく送られてきた。そこにどういう思いが込められているのかは不明である。電気釜をキッチンに飾ったり、奥にしまい込んだり、また引っ張り出して抱きしめたり、彼女の揺れる心が伝わってくる。

プラバは夫から1年も連絡がないことに、気をもんでいる。そんな折り、彼女のことを気に入った同僚の医師が現れる。ヒンディー語があまり上手ではないが優しく穏やかな人柄で、そして美しい詩集を彼女にプレゼントする。しかし、プラバは彼に惹かれるところはあっても、それをおくびにも出すことはない。立ち話をしていても、常に彼女は周囲の目を気にして落ち着くことができない。噂話がすぐに広がる職場である。実際に同僚からは、ルームメイトのアヌが、派手な格好をし、ムスリムの男と付き合っているようだという忠告がくるのである。夫からは電気釜がなんのメッセージもなく送られてきた。そこにどういう思いが込められているのかは不明である。電気釜をキッチンに飾ったり、奥にしまい込んだり、また引っ張り出して抱きしめたり、彼女の揺れる心が伝わってくる。

「ムンバイは幻想の街、幻想を信じないこと。そうしないと気が変になる」これは、プラバの独白。外側から見れば、看護師という立派な職業に就き、自立し自由な暮らしをしているように見える女性たち。しかしそれは幻想であり、一歩何かを踏み出そうとするとき、伝統や慣習、故郷との繋がり、男女差別、さまざまなしがらみが圧力として彼女たちの身体にのしかかってくる。そういう意味でこの言葉は、ムンバイで女性が生きることの意味を一言で言い表している。確かにこの作品には、女性差別をする男性や、圧力を掛けてくる家族などが直接出てくることはない。しかし出てこないことで、女性が日常的に感じている社会の無言の圧力が、静かに染みだしてくるのである。

「ムンバイは幻想の街、幻想を信じないこと。そうしないと気が変になる」これは、プラバの独白。外側から見れば、看護師という立派な職業に就き、自立し自由な暮らしをしているように見える女性たち。しかしそれは幻想であり、一歩何かを踏み出そうとするとき、伝統や慣習、故郷との繋がり、男女差別、さまざまなしがらみが圧力として彼女たちの身体にのしかかってくる。そういう意味でこの言葉は、ムンバイで女性が生きることの意味を一言で言い表している。確かにこの作品には、女性差別をする男性や、圧力を掛けてくる家族などが直接出てくることはない。しかし出てこないことで、女性が日常的に感じている社会の無言の圧力が、静かに染みだしてくるのである。

高層ビル建築のために自宅から立ち退きを迫られたパルヴァディは、結局故郷である海辺の村へ帰ることになる。都会では、人知れず私が消えても誰にも気づかれることがないからと、その無常さに嫌気がさしたのだろう。「階級は特権です。豊かな暮らしを」という建設業者の看板に石を投げつけたのが、彼女のせめてもの抵抗だった。彼女を村まで見送る旅に出たプラバとアヌは、ケーララ州の明るい陽光に包まれる。ムンバイの光が夜の人工的な光だったのに対して、海辺のまぶしい太陽は本物の光である。

海岸の神秘的な洞窟には、人知れず女神たちが彫り込まれている。普段は日の当たらない洞窟、人が光をかざした時にだけその存在が露わになる。これは、インドの女性たちの象徴なのではないかという気がする。彼女たちも、海辺の光をたくさん浴びて、ムンバイにいた時よりも自由に生き生きと過ごしているように見える。ここではプラバとアヌを知る人は誰もおらず、ただ目の前に広い海が広がるばかりである。そこで起きる出来事は、どこか幻想性を帯びている。しかし、都会の幻想は、自分たちの真の姿を覆い隠していたのに対して、この地の幻想は、むしろ洞窟の女神たちに光が当たったように、彼女たちの素のままの姿を見せてくれる。ここには本物の光が存在するからである。彼女たちにとっては、1日限りの出来事に過ぎなくても、元の生活に戻った時のムンバイは、確実に違った姿に見えてくることだろう。その先に光はあるのか。しかし彼女たちは、少なくとも「私たちは光を想像することができる」と言えることだろう。

海岸の神秘的な洞窟には、人知れず女神たちが彫り込まれている。普段は日の当たらない洞窟、人が光をかざした時にだけその存在が露わになる。これは、インドの女性たちの象徴なのではないかという気がする。彼女たちも、海辺の光をたくさん浴びて、ムンバイにいた時よりも自由に生き生きと過ごしているように見える。ここではプラバとアヌを知る人は誰もおらず、ただ目の前に広い海が広がるばかりである。そこで起きる出来事は、どこか幻想性を帯びている。しかし、都会の幻想は、自分たちの真の姿を覆い隠していたのに対して、この地の幻想は、むしろ洞窟の女神たちに光が当たったように、彼女たちの素のままの姿を見せてくれる。ここには本物の光が存在するからである。彼女たちにとっては、1日限りの出来事に過ぎなくても、元の生活に戻った時のムンバイは、確実に違った姿に見えてくることだろう。その先に光はあるのか。しかし彼女たちは、少なくとも「私たちは光を想像することができる」と言えることだろう。

インドではヒンドゥー教徒の行動規範となっている「マヌ法典」というものがある。そこでは女性はほとんど人格を認められていないのに等しい。社会が発展し、随分変わってきてはいるが、それでも根本にはその伝統が横たわっている。相変わらず、女性は大人の女性であっても、幼児のように扱われている。インド映画界ももちろん、男性中心。21世紀になってから変わってきているとはいえ、まだまだ女性がインドで映画を監督するというのは、大変なことだろう。

そんな中で、この作品は、インド映画史上初めてカンヌ国際映画祭グランプリを受賞するという偉業を成し遂げた。作品の中身も、従来のインド映画とは違うスタイルである。また2024年の東京フィルメックスでも、女性のシュチ・タラティ監督による『女の子は女の子』(主人公の母親役は本作で主演のカニ・クスルティ)という作品が紹介されている。母娘を主人公に、インド社会の伝統的家父長制の陰も見せつつ、彼女たちの恋と性を描いた大胆な作品だ。今、インド映画の新しい地平は、確実に開かれつつあるのだ。

そんな中で、この作品は、インド映画史上初めてカンヌ国際映画祭グランプリを受賞するという偉業を成し遂げた。作品の中身も、従来のインド映画とは違うスタイルである。また2024年の東京フィルメックスでも、女性のシュチ・タラティ監督による『女の子は女の子』(主人公の母親役は本作で主演のカニ・クスルティ)という作品が紹介されている。母娘を主人公に、インド社会の伝統的家父長制の陰も見せつつ、彼女たちの恋と性を描いた大胆な作品だ。今、インド映画の新しい地平は、確実に開かれつつあるのだ。

※7/25(金)よりBunkamuraル・シネマ 渋谷宮下、ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿シネマカリテほか全国公開

第77回カンヌ国際映画祭グランプリ受賞

第18回アジア・フィルム・アワード 最優秀作品賞受賞

第59回全米映画批評家協会賞 監督賞 外国語映画賞受賞

第90回ニューヨーク映画批評家協会賞 外国語映画賞受賞

第50回ロサンゼルス映画批評家協会賞 外国語映画賞 受賞

写真:(C)PETIT CHAOS – CHALK & CHEESE FILMS – BALDR FILM – LES FILMS FAUVES – ARTE FRANCE CINEMA – 2024

作品情報

作品情報 この記事のライター

この記事のライター