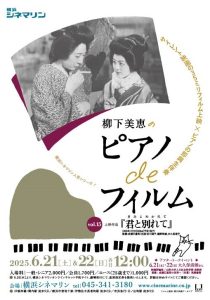

柳下美恵のピアノdeフィルムvol.15『君と別れて』

6月21日(土)横浜シネマリンにて、柳下美恵のピアノdeフィルムvol.15が開催された。サイレント映画の35ミリフィルム上映 にこだわったこの公演、今回も国立映画アーカイブの提供の美しいプリントで、1933年製作、成瀬巳喜男監督の『君と別れて』が上映された。上映スピードも事前に試写をして自然な速度(今回は1秒20コマ)で上映されたことにより、中間字幕も無理なく読め、適正速度で鑑賞することができた。主演は芸者 照菊に水久保澄子、先輩芸者菊江に吉川満子、その息子義雄に磯野秋雄、他に河村黎吉、突貫小僧が出演している。

【作品紹介】

『君と別れて』

1933年/日本/72分[20fps]/35mm/サイレント/松竹蒲田

監督・原作・脚本: 成瀬巳喜男

撮影: 猪飼助太郎

フィルム提供:国立映画アーカイブ

出演:水久保澄子(芸者 照菊)、吉川満子(芸者 菊江) 、磯野秋雄(菊江の息子 義雄)、河村黎吉(照菊の父)、突貫小僧(照菊の弟)

大森の場末の芸者、照菊と菊江。貧しいアパートに住む菊江には照菊と同い年の息子義雄がおり、2人は憎からず互いを思っている。義雄の本の中には、2人で並んで撮った写真が大事そうに挟んであり、照菊もそれを見つけて笑顔を見せるのである。母が芸者であることから、学校で形見の狭い思いをし、おそらくそのことから義雄は、中学校には通わず、不良グループに入り街をたむろしている。昭和8年の中学校といえば、5年制で、現在の中学1年~高校2年に相当する。経済的に恵まれていなければ進学できず、男子の2割程度しか通えなかったはずなので、母親がどれだけ苦労し息子に期待しているかが窺い知れる。母親は、照菊のことなら息子が言うことを聞くということで、彼女に息子を託すが、それでも彼は聞く耳を持たない。思い余った照菊は、自分の実家がどれほど貧しく悲惨な状況で、それに比べて義雄の母親がどれだけいい母親かをわからせるために、彼を連れて帰郷する。列車の中で、義雄にお兄さんになってほしいと言いながらも、実際には芸者の照菊のほうが遥かに大人で、義雄に細かいところまで気遣いをしている。それでも故郷の浜辺で、「どこかに行ってしまいたい」「義雄さん一緒に行ってくれる」と言うシーンでは、彼女の本音が漏れ、一瞬気持ちがよろけるところに、僅かに残った乙女心が染みだして切ない。冗談よ、と否定して見せるが、「義雄さん一緒に行ってくれる?」という中間字幕は、海の波間をバックにしており、彼女の揺れる心を際立たせている。義雄は改心し、不良仲間から離れようとするのだったが、事は思わぬ方向に向かっていく…。

【公演レポート/トーク採録】

柳下美恵さんのピアノ伴奏が素晴らしい。冒頭ピアノの美しいメロディで映画の世界に誘われたと思いきや、一転不良学生たちが、客の若い男にカツアゲをしようとする場面に変わり音楽が転調、波乱の予感を感じさせる。料亭でレコードをかけて踊って楽しむ芸者と客、襖1枚挟んで芸者菊江がいきなりカミソリを取り出す修羅場では、レコードでかけられていた曲をカルメンと割り出し演奏、まるでトーキー映画を観ているかのような印象を与えた。それぞれの登場人物の感情を情感豊かに弾き、特に海辺で照菊が義雄に、「義雄さん一緒に行ってくれる?」と言うシーンなど、彼女の気持ちがよく出ており、切なかった。

上映後は、大久保清朗さん(映画評論家/山形大学人文社会科学部 准教授)によるアフタートークが行われた。当日は電車の事情で会場まで来られず、残念ながらオンラインになってしまったが、充実していた。

柳下 「成瀬監督の心理描写が素晴らしかったですね。季節は救世軍が出てくるので暮です。彼女たちが働いているところは、おそらく品川駅近くの花街です。ラストシーンに“しながは”と書かれた駅のホームが映り、菊江親子の住むアパートを出たところに業地(花街のこと)近道という立て札が見えました。照菊の実家は品川から西のほうに行くのですが、途中で車窓から柴崎牧場という看板が目に入ります。検索してみたらなんと鎌倉の七里ガ浜と書いてあって、私近くに住んでいるのですけれど(笑)詳しいファンの方のサイトに行くと、真鶴という風に書かれています。成瀬監督の演出術ということで言いますと、カルメンのSPレコードをかけるそのアップから、すぐにカメラが襖1枚挟んで隣の部屋に行くところ、2人がそのレコードの音に合わせて揉みあう修羅場を映し、またそこから音楽に合わせて客と踊り子さんが踊る部屋に戻り、最後にふすまが開いて2つの部屋が一緒になるというところが、まるで文楽のようで凄いなと思います。レコードの曲をカルメンだと特定したのは、踊り子さんがカルメンのような振りをしたからです。」

柳下 「そろそろ準備が整いましたので、それでは大久保さんよろしくお願いします」

大久保 「カルメンのシーンは成瀬巳喜男監督の作品の中でもトーキーを意識した演出と思っています。成瀬巳喜男は、トーキーを作ることに関してかなり意欲的な姿勢を見せていたのですが、松竹時代には作る機会を与えられないまま、時間だけが過ぎていってしまいました。この作品でチョコレートが出てくるのですが、明治製菓の宣伝部にいた、後の東宝社長、藤本真澄がいました。藤本の回想によれば、明治製菓の当時の宣伝課長の内田誠の仲介でPCLに移籍することになります(藤本真澄「一プロデューサーの自叙伝」、尾崎秀樹編『プロデューサー人生――藤本真澄映画に賭ける』東宝出版事業室、1981年)。そこで初めてトーキー映画を作ることができたのですね。日本では、カルメンは原典のオペラだけではなく様々なアレンジが行われていて、オペラが上演される前からかなりポピュラーな西洋音楽だったと言われています。それと同時に、これは成瀬巳喜男の特色ある演出だとも言えます。シリアスな場面で少し軽薄な音楽が対比されて使われているわけなのですが、これは考えようによっては、戦後の黒澤明が『酔いどれ天使』※でやっていたような対比的な音楽の使い方を、サイレント映画ですでにやっているようなところがあるのではと思っています。

※結核が悪化した三船敏郎がヨレヨレになり闇市を歩くときに、拡声器から流れてくる「かっこうワルツ」の明るいメロディ

柳下 「最初のほうにチャルメラが出てきたじゃないですか。成瀬監督って、トーキーでもチンドン屋とか屋台とか風鈴とか、それで下町の庶民の暮らしを演出していると思うのですが、それはこの頃から変わらないのかなと思っていました。」

大久保 「居眠りしている若い芸者さんが、中華そばを食べる夢を見るというシーン、夢と現実の区別がつかなくなっているという、ちょっとユーモアのある演出は、成瀬巳喜男の作品の中でもちょっと珍しいですね。ただ空腹とかひもじさというのは、結構出てくる主題ですね。突貫小僧が、卵を地面に落として割っちゃったのを拾って食べようとするところは、突貫小僧のキャラクターの面白さというのもありますが、貧しい日本社会の一コマを撮っているという感じがしますね。貧しさということで言えば、照菊の家が子沢山で非常に貧しくて、長女の照菊だけでなく、次女も芸者にならなければならないという状況で、そうさせないために照菊が住み替えしていくという厳しい現実が描かれていることも、この作品の特色になっていると思いました。」

柳下 「義雄が学校をさぼって寝ていると、学友たちがヨーヨーをしながら歩いてくるシーンがあるのですが、1か月後に公開された小津監督の『非常線の女』にも、ダンスホールでヨーヨーをしながら歩いているという場面がありますよね。ヨーヨーが流行っていということもあるかもしれませんが、この演出は成瀬さんの現場を見て小津さんがそれを取り入れたのかなと想像したりしています。また1931年製作の成瀬監督の『腰辨頑張れ』は、イジメっ子を負かした我が子をほめていた保険のセールスマンの父親が、その子がお金持ちの家にセールスに行ったときにお宅にいたボンボンだったことに気が付くと、一転してこびへつらうというシーンがあるのですが、1932年製作の小津安二郎監督『大人の見る繪本 生れてはみたけれど』でも、自分の子どもの命令で倒されたイジメっ子が、勤め先の社長の息子だったとわかると、平社員である父親が起こして砂を払うシーンがあります。また普段、父親は子どもたちの前で偉そうにしているのに、社長の家ではこびへつらい、皆から笑い者にされているシーンもありました。もしかしたら成瀬さんは小津さんに影響を与えているのではと、勝手に思っているのですけれども、そのあたりはいかがですか。」

大久保 「結構小津安二郎監督とは題材が被っていることが多いですよね。特に『腰辨頑張れ』と『大人の見る繪本 生れてはみたけれど』というのはサラリーマンの悲哀という点で同じような題材になっています。ヨーヨーに関して言うと、年少者の視点というのは、成瀬作品の特色のひとつなのかもしれない。『おかあさん』の子供の描き方なんか非常に生き生きとしているし、戦時中に作られた作品で『なつかしの顔』という作品では、輪ゴム動力の飛行機のオモチャが結構重要な小道具として表れます。1960年に撮った『秋立ちぬ』という作品も子供が主人公の作品なので、カブト虫が重要な役割を果たすなど、モチーフとして子供の遊びがしばしば出てきていると思います。遺作の『乱れ雲』では、「ケロヨーン」とか「バーイ」という当時流行っていた子供の挨拶が出てきていて、その辺は現場で、即興で入れたのではないかなという気がしています。最後まで細かい観察みたいなものを、映画の中にたくさん散りばめているのを感じますね。」

この記事のライター

この記事のライター