柳下美恵のピアノdeシネマ2018「マック・セネット特集」

『ワンダリング・ウィリーズ』 1926年[アメリカ映画/DVD/18分]

製作:マック・セネット、監督:デル・ロード、撮影:ハップ・デピュー、

監修:J・A・ウォードロン、脚本:ガス・メインズ、アル・ギーブラー、

特殊効果:アーニー・クロケット

マック・セネット・コメディズ=パテ・エクスチェンジ作品

日本語字幕:石野たき子

出演:ビリー・ビーバン(浮浪者パーシー)、アンディ・クライド(脱獄犯ダスティ)、ルース・ハイアット(女給)、キューピー・モーガン(レストランのオーナー)

新野敏也さん解説とトーク・ショー

喜劇の黄金時代~マック・セネットが発明したもの

マック・セネットといえば、お色気とカーアクションが売り物ですが、この映画はその延長線上で、さらにアニメっぽい構成にしております。カーアクションは今では当たり前に出てきますが、映画の初期には、馬とか動くものを撮影する時、固定されているカメラに対して、被写体が横切る形で撮影しておりました。カメラを動かすという発想がなかったのですね。その後、マック・セネットの同僚というか先生にあたるデヴィッド・W・グリフィス監督が、動くものに対してカメラを水平に一緒に動かせば、臨場感が出てくるということを発見、すなわちパンという技術を編み出しました。マック・セネットはそれをもっと進めて、カメラを積んだ車と被写体となる車を同時に走らせ、背景が流れるようにすることで、さらに迫力を出すことに成功しました。ジョージ・ミラー監督が『マッドマックス 怒りのデスロード』を作ろうという気になったのは、マック・セネットの映画を観たからだと言っています。

マック・セネットといえば、お色気とカーアクションが売り物ですが、この映画はその延長線上で、さらにアニメっぽい構成にしております。カーアクションは今では当たり前に出てきますが、映画の初期には、馬とか動くものを撮影する時、固定されているカメラに対して、被写体が横切る形で撮影しておりました。カメラを動かすという発想がなかったのですね。その後、マック・セネットの同僚というか先生にあたるデヴィッド・W・グリフィス監督が、動くものに対してカメラを水平に一緒に動かせば、臨場感が出てくるということを発見、すなわちパンという技術を編み出しました。マック・セネットはそれをもっと進めて、カメラを積んだ車と被写体となる車を同時に走らせ、背景が流れるようにすることで、さらに迫力を出すことに成功しました。ジョージ・ミラー監督が『マッドマックス 怒りのデスロード』を作ろうという気になったのは、マック・セネットの映画を観たからだと言っています。

マック・セネットの作品の大きな特徴は支離滅裂というところなのですが、この作品は20分の上映時間の中で、前半と後半の展開がまったく関係がなく、まさにそのとおりの作品になっています。ロスコー・アーバックルの作品は比較的こじんまりまとまっているのですが、それに対してセネットの短編の展開の仕方は、漫画的だと言えるでしょう。前半だけでストーリーを考えて、多分こういうオチだろうと思って観ていると、全然違う方向に行ってしまうのですね。ギャグを積み重ねて、それを推進力としてストーリーを作り、結末まで強引に持って行ってしまうというのが、彼の映画の作り方です。またこの作品が今と違うところは、全員がボケ役者ばっかりなのですね。この作品が作られた頃(26年)はまだサーカスの道化師が集まっているような感覚でやっていたので、全員がボケ役者だったのです。この映画の翌年にローレル&ハーディというコンビが出てきて、そこで初めてボケとツッコミというキャラ設定が確立します。

この映画では、権力を罵倒するということで、その象徴として警官を使っています。警官が1人馬鹿にされているだけでも面白いのだから、沢山集めればもっと面白いと発想したわけです。これはマック・セネットが発明したことの1つです。(キーストン・コップ)

私がこの作品を初めて観た時には、こんなバカなことを真面目に考えるのはどんな人だろうという感想を持ちました。特に犯人追跡の自動車に乗り切れなかった警官たちが、辛うじて乗ることができた同僚の足にしがみつき、何人もが数珠つなぎになった状態で車に引きずられていく場面を観て、この映画はスゲェなぁと、感銘を受けました。

まだこの時代というのは、自動車はものすごく値段が高かったのです。量産型でT型フォードというのが出ましたけれど、それでも当時の労働者の1年半分くらいの給料くらいの値段だったそうです。なので、モータリゼーションの時代が始まったと言われてはいましたが、まだ一般には車が普及していなかったのです。マック・セネットはそんな時代に、スピードが出るということで、それをいち早く映画の中に取り入れ、カーアクションを編み出したのです。

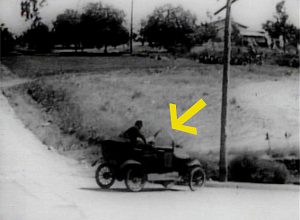

《映画のワン・シーンを上映》

これは「自分で運転しろ」とハンドルを渡す場面です。車が並走していますね。この後、そのうちの1台が横転します。車を横転させること自体がこの当時としては画期的な演出ですが、横転させるために、ロール・バーを前方に着けているのが見えます。これは今のラリー・カーとかレーシング・カーとかに付けられているものと同じです。この当時はまだレーシング・カー自体がそれを付けていなかったのですが、すでにアクション用としてこういう発想があったというのが凄いですね。怪我をしないためということだけでなく、横倒しになった後、またすぐに元に戻して使えるようにするためでもあったみたいです。

これは「自分で運転しろ」とハンドルを渡す場面です。車が並走していますね。この後、そのうちの1台が横転します。車を横転させること自体がこの当時としては画期的な演出ですが、横転させるために、ロール・バーを前方に着けているのが見えます。これは今のラリー・カーとかレーシング・カーとかに付けられているものと同じです。この当時はまだレーシング・カー自体がそれを付けていなかったのですが、すでにアクション用としてこういう発想があったというのが凄いですね。怪我をしないためということだけでなく、横倒しになった後、またすぐに元に戻して使えるようにするためでもあったみたいです。

柳下美恵さん(以下柳下) 「警官たちが人間というよりは、ロボット的な感じで動いていますよね」

柳下美恵さん(以下柳下) 「警官たちが人間というよりは、ロボット的な感じで動いていますよね」

新野敏也さん(以下新野) 「数珠つなぎになって車に引きずられていた警官たちが、車がカーブした時に電柱に巻き付いてしまうシーンなどは、コマ撮りで撮られています。これは後のアニメーションの発想の原点にもなっているのですね」

柳下 「今サーカスの人でもこんなことをできる人はいないですよね」

新野 「シルクド・ソレイユの人たちなら出来るでしょうね。その前に断られるとは思いますが(笑)仮にやるとしてもこれだけの発想というのは、そう簡単には出てこないでしょう。マック・セネットの映画では、演じている人たちもノリノリだったのですね。誰か1人が危ないことをしたり、くだらないことを思い付いたりすると、別の人がそれ以上のことをやろうとしたのです。あいつが2階から飛び降りたのなら、俺は4階から飛び降りてやろうとみたいに」

柳下 「それで最初の頃はもうちょっとテンポが緩かったと思うのですが、時代が進んで20年代に入ると、どんどん過激になっていったのですね」

新野 「20年代のコメディは、競争が激しい時代だったのです。マック・セネットの他にも、ハル・ローチとアル・クリスティというプロデューサーがいて、それで3大勢力となっていました。もちろんそれ以外にも色々な人たちがいて、年間の製作本数が、短編が主流の時代で言うと、全興行の7割がコメディという時代でした。全映画会社がコメディ専門のチームを持っていたのです。マック・セネットは週4作品くらい発表している感じでした。そのような状況でしたから、それぞれの映画会社が、主役級の人たちをすごい人数抱えていたのですね」

柳下 「トーキーの時代になると、それが少しダウンしていってしまうのですね」

新野 「映画史で言いますと、トーキーになって、こういうコメディアンたちはしゃべりが苦手であり、またこういう演技が廃ってしまい、すぐに消えていったということになっています。それは確かに間違いではないのですが、トーキーの初期ですと、マイクロフォンや録音の設備があまりよくないこと、音と絵を合わせる編集の技術が確立していないこともあって、まだワンカットずつカメラを据えっぱなしにして撮る必要がありました。そこで失敗せず1回で演技が出来る人ということで、サイレントのコメディアンたちの需要はそれほど減らずにあったのです。5、6年経ってトーキーの技術が確立されてきて、音と絵がきれいに編集でき、ドラマの構成がうまくできるようになってくると、またお客さんが音の出るほうを喜ぶということで、歌ったり踊ったりという映画が主流になってくると、どうしてもスラップスティックは廃ってしまいますので、コメディアンたち、特にアクロバットの人たちは、いよいよ仕事が無くなっていったのです」

※写真資料提供:©喜劇映画研究会&株式会社ヴィンテージ

≪新野敏也(あらのとしや)さんプロフィール≫

喜劇映画研究会代表。喜劇映画に関する著作も多数。

最新刊「〈喜劇映画〉を発明した男 帝王マック・セネット、自らを語る」

著者:マック・セネット 訳者:石野たき子 監訳:新野敏也 好評発売中

7月21日(土)15時~17時

「突貫レディ/バスター・キートン考」をエスパス・ビブリオにて開催。

出演:山崎バニラ、坂本真理、新野敏也

上映作品:『荒武者キートン』

Web:喜劇映画研究会ウェブサイトhttp://kigeki-eikenn.com/

ブログ「君たちはどう笑うか」http://blog.seven-chances.tokyo/

関連ワード

関連ワード この記事のライター

この記事のライター